ドクターズボイス

iNPHの患者さんは、

それぞれにドラマがあります。

症状が良くなることで喜んでくれると

本当に嬉しいです。

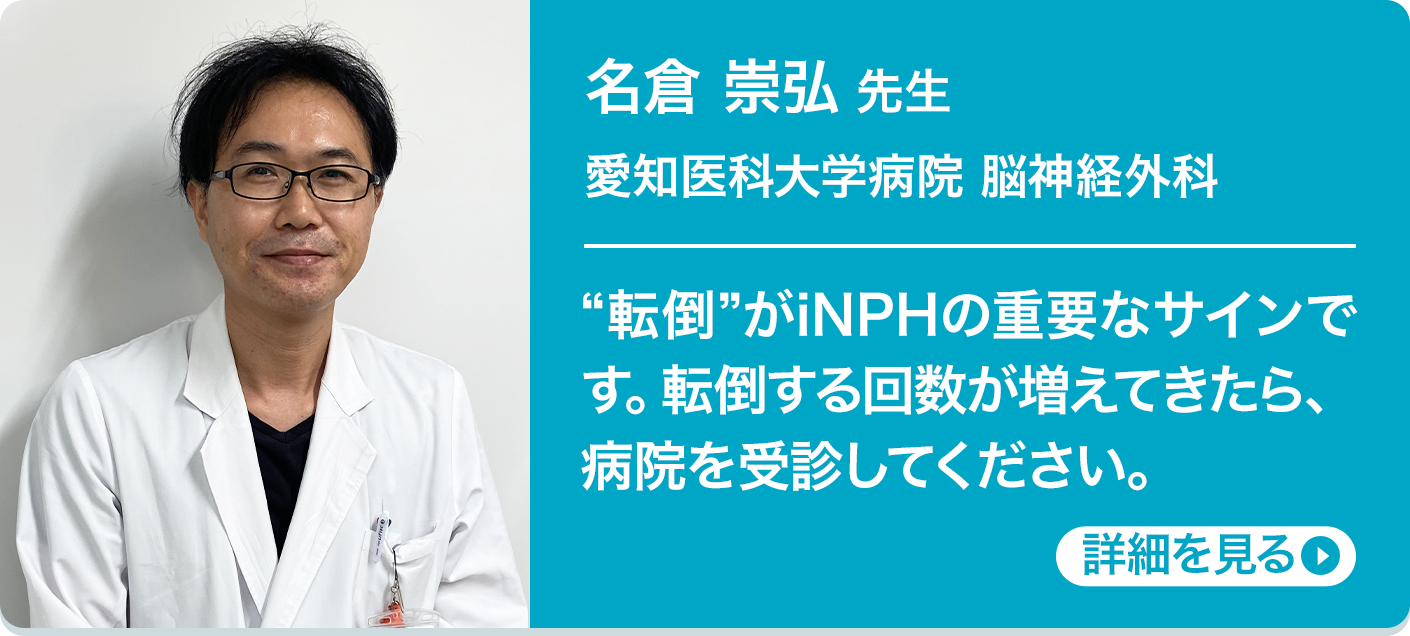

山田 茂樹先生名古屋市立大学

脳神経外科学/

洛和会音羽病院(非常勤)

ご紹介文

名古屋市立大学附属病院や洛和会音羽病院で、大人の水頭症、特にiNPHを専門に診療を行う。

iNPHの新しい画像解析の開発や、iNPHに特徴的な歩行障害をスマートフォンを使って数値で評価できるアプリを開発し、早期診断と治療の発展に寄与。「ご高齢だからと外出を諦めている患者さん、介護負担で疲弊しているご家族の助けになりたい。」強い気持ちで患者さんに向き合っている山田先生にお話をうかがった。

iNPHの治療に携わって何年目でしょうか?

「水頭症の専門になってからは8年目ですが、iNPHの治療に携わるようになってからは20年経ちました。新規でいらっしゃる患者さんは月に5人ほどで、近隣の病院からの紹介で来られる方が多いです。」

洛和会音羽病院は京都の山科にある病院だが、奈良県や兵庫県など、県外からの患者さんも多いそうだ。

「同じ病院からの紹介が多いのですが、僕のことを信頼して『遠いけど行った方がいい』と紹介してくれていますので、信頼に応えられるように努力しています。」

通院患者さんを含めると毎月100人くらいの方を診ているという。

「患者さんの数だけドラマがある。皆さんが良くなってくれると本当にうれしい。」

山田先生はそう語った。

iNPHの治療に携わって、

印象に残っていることは?

中でも印象に残ったエピソードを尋ねた。

「リハビリの大切さを再認識させていただいたことから、和田さんは印象に残っています。」

体験談でインタビューに答えてくださった患者さんだ。

「和田さんは髄液シャント術前のTUGが176秒で何度も転倒を繰り返しており、一人暮らしを継続することが困難な状態でした。手術後翌日からリハビリを行い、2週間の時点でTUGは24秒まで改善しておりました。ここから2週間リハビリを延長し、TUGは18秒まで改善。階段昇降や坂道も一人で歩けるようになって退院されました。転倒リスクが減り、自信を持って一人暮らしができる状態になってから退院したことで、手術後1年の時点でTUGは12秒に。5年以上が経過し、83歳となった今も一人暮らしを続けておられます。そのお姿を見て、私だけではなく、看護師や理学療法士も、きちんと歩けるようになるまでリハビリできると、その後の生活状況も改善されることを強く実感しました。」

iNPHの診療は進歩していますか?

「診療技術は日々進歩していると思いますが、この病気の認知度は低く、十分な診療を受けられていない患者さんが多いと感じています。」

山田先生は2018年に「Hacaro-iTUG」というiNPHの歩行障害の評価に役立つアプリを株式会社デジタル・スタンダードと共同で開発した。iNPHは軽度の場合、歩行障害は目視での判別は難しい。このため、スマートフォンのアプリを使って歩き方を数値化できないか研究を重ねてきた。

「今では外来の診察前に看護師さんにiTUGで計測をしてもらえるようになりました。数字があると説得力が違いますし、全国に広まれば、客観性・再現性が担保され、どこでも誰でも簡単に同じように評価ができると思っています。」

山田先生はiNPHの治療の発展に全力を尽くしている。

iNPHは発見が遅くなると

どうなるのでしょうか?

歩行障害・認知症・尿失禁の症状が出ていてもiNPHだと気づかず、適切な治療を行わないまま何年も経過した場合どうなるのか聞いてみた。

「歩行障害が進むと、転倒が増えて、腰椎や大腿骨を骨折したり、廃用症候群を合併して立てなくなったりします。この状態になってから髄液シャント術を受けて、すぐに歩けるようになるのは難しく、和田さんのように重点的なリハビリが必要です。さらに進行してしまうと、術後にリハビリを行っても立つことも難しいので、遅くなりすぎないように、タイミングを逃さずに発見することが非常に大切です。」

手術に適した時期を過ぎてしまうと、症状の改善が大きく期待できない場合もある。そうならないためにもタイミングを逃さず、適切な診断・治療を受けることが重要だ。